2025年11月8日晚,北京初冬的寒意,未能阻擋從各地趕赴而來的口述歷史人的熱情。由中國(guó)傳媒大學(xué)主辦、崔永元口述歷史研究中心承辦的第十一屆中國(guó)口述歷史國(guó)際展年度特別發(fā)布活動(dòng)——2025口述歷史之夜,在中國(guó)傳媒大學(xué)中傳講堂拉開帷幕。來自八個(gè)國(guó)家和地區(qū)的400余位中外口述歷史學(xué)界專家、學(xué)者、實(shí)踐者齊聚一堂。

中國(guó)口述歷史國(guó)際展總策展人、中國(guó)傳媒大學(xué)崔永元口述歷史研究中心執(zhí)行主任林卉介紹,這是中國(guó)口述歷史國(guó)際周升級(jí)為“國(guó)際展”后的首次亮相——從“國(guó)際周”到“國(guó)際展”,不僅是名稱的更迭,更是研究、傳播視野的拓展與深耕中國(guó)本土的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。當(dāng)晚,現(xiàn)場(chǎng)分享了由知名媒體人、作家敬一丹用娓娓道來的語(yǔ)調(diào)串聯(lián)起來的十個(gè)動(dòng)人故事,它們遴選自300個(gè)報(bào)名的項(xiàng)目。

一、個(gè)體生命,匯入歷史洪流

在歷史研究中,檔案考證與口述歷史相輔相成。檔案考證往往提供了一些大時(shí)代的背景,是故事的骨干;而口述歷史則提供我們大時(shí)代之下的各種細(xì)節(jié),呈現(xiàn)人物的性格,是故事的血肉。口述歷史的魅力之一,就在于在漫長(zhǎng)的歷史洪流當(dāng)中,挖掘出眾多有血有肉的個(gè)體生命記憶。

歷史研究者、策展人許創(chuàng)彥的《唐樓中的二戰(zhàn)日記:從香港見證歐洲戰(zhàn)場(chǎng)的中國(guó)身影》,揭示了二戰(zhàn)期間歐洲戰(zhàn)場(chǎng)里的中國(guó)軍人生命歷程。“時(shí)間不等人,要及時(shí)留下紀(jì)錄——這是口述歷史教我的第一堂課。”這位香港青年辭去工作,與一群年輕伙伴,用接近兩年時(shí)間,輾轉(zhuǎn)亞洲和歐洲,尋找24名參與諾曼底戰(zhàn)役的中國(guó)海軍軍官的蹤跡。最感人的是他與其中一名軍官、日記作者林炳堯女兒在美國(guó)相見的場(chǎng)景:“她看著看著眼中帶淚……她出生之時(shí)父親已六十歲,因代溝和性格沖突,兩父女一直無法好好相處。”而當(dāng)這些史料出現(xiàn)在女兒面前時(shí),“小時(shí)候的不解,逐漸變成諒解”。許創(chuàng)彥說:“這就是口述歷史的力量——冥冥之中,孜孜不倦,我們總能找到令人念念不忘的故事。”

敘事播客“故事FM”創(chuàng)始人寇愛哲的《尋找我的日本接生婆》揭開了一段跨越國(guó)界的溫暖記憶。這位名為劉巖的日本接生婆,原是二戰(zhàn)的幸存者,被中國(guó)民眾救下后定居?xùn)|北礦區(qū)。在近50年間接生超過10000名中國(guó)孩子,她細(xì)心為每個(gè)新生兒保存出生當(dāng)天的日歷頁(yè)作為紀(jì)念,成為礦區(qū)幾代人的共同記憶。2016年起,寇愛哲多次赴日尋訪,歷經(jīng)線索中斷、地址變更等重重困難,直至2024年終于找到劉巖的女兒。雖未能見到2009年已逝的接生婆本人,但獲得了她回日本后自費(fèi)出版的回憶錄,其中詳細(xì)記錄了1945年的經(jīng)歷,并發(fā)現(xiàn)她在1972年中日邦交正常化后首批返鄉(xiāng)的珍貴史料。“在我們礦區(qū),隨便敲開任意一戶門,都會(huì)遇到她接生的孩子。”寇愛哲動(dòng)情地說,“這段跨越國(guó)界的人間溫情證明:在歷史的浪潮中,普通人的真摯情誼永遠(yuǎn)值得被記錄。”該項(xiàng)目通過聲音紀(jì)錄片的形式,讓這段塵封記憶成為促進(jìn)兩國(guó)民間理解的特殊紐帶。

中央黨史和文獻(xiàn)研究院研究員、中國(guó)視協(xié)紀(jì)錄片學(xué)術(shù)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張軍鋒的《“親歷者說”的力量》,用30年紀(jì)錄片創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)闡釋口述歷史的價(jià)值。張軍鋒指出,口述歷史的獨(dú)特價(jià)值在于它能填補(bǔ)正史記錄的空白。張軍鋒團(tuán)隊(duì)今年推出的《我是八路軍》紀(jì)錄片,基于二十年前采集的400多位老八路口述素材,連續(xù)20多天位居在播紀(jì)錄片熱度榜首。“老八路親述如何與日軍作戰(zhàn),如何目睹戰(zhàn)友犧牲——這些生命記憶是任何學(xué)者都無法替代的。”他強(qiáng)調(diào)。在《講述?周恩來的故事》創(chuàng)作中,張軍鋒通過采訪四位耄耋之年的工作人員,還原了總理生命最后時(shí)刻的動(dòng)人細(xì)節(jié):總理特意與工作人員握手囑托“照顧好大姐”,而對(duì)秘書們說的最后一句話僅有三個(gè)字——“我累了”。“這些鮮活的細(xì)節(jié),正是口述歷史的珍貴所在。”張軍鋒認(rèn)為,“個(gè)人雖渺小,卻是歷史洪流中的真實(shí)水滴。……經(jīng)過認(rèn)真整理研究的口述史料,能夠?yàn)楸缓雎陨踔裂谏w的歷史真相留下重要痕跡。”這一觀點(diǎn)為口述歷史在當(dāng)代史學(xué)研究中的地位提供了有力論證。

白俄羅斯記者瑪麗娜·貝爾科娃(Maryna Belkova)歷時(shí)多年完成的《帶俄羅斯口音:紅色后代從伊萬諾沃到祖國(guó)》口述歷史項(xiàng)目,通過追尋伊萬諾沃國(guó)際兒童院中國(guó)學(xué)生的生命軌跡,揭開了中俄革命后代跨越國(guó)界的集體記憶。2018年勝利日紀(jì)念活動(dòng)上,瑪麗娜在俄羅斯駐華大使館偶然遇見一群中國(guó)長(zhǎng)者,由此開啟了這段歷史探索。通過多方聯(lián)絡(luò),她最終找到了關(guān)鍵人物李多力——其流利的俄語(yǔ)和深厚的俄羅斯文化背景令她印象深刻。更令人振奮的是,項(xiàng)目成功記錄了2021年獲頒“七一勛章”的瞿獨(dú)伊女士的珍貴影像,這位革命先驅(qū)瞿秋白的女兒,正是1949年用俄語(yǔ)向世界宣告中華人民共和國(guó)成立的歷史性聲音的發(fā)出者。“這些長(zhǎng)者當(dāng)年回國(guó)時(shí)甚至不會(huì)說中文,他們的文化適應(yīng)與身份認(rèn)同歷程本身就是一部跨文化研究的活歷史。”瑪麗娜表示,這部已完成俄文、英文版本的紀(jì)錄片,恰逢2025年中俄共同紀(jì)念反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年,具有特殊的時(shí)代意義。

二、口述之光,照亮歷史真相

在歷史的宏大敘事之外,還存在著被刻意掩蓋的角落與被迫沉默的聲音。口述歷史在此展現(xiàn)其作為“歷史證言”的銳利鋒芒,它叩問被塵封的真相,致力于為無聲者發(fā)聲,為模糊的集體記憶提供堅(jiān)實(shí)而鮮活的證據(jù)鏈,讓隱秘的角落也能照進(jìn)正義之光。

侵華日軍第七三一部隊(duì)罪證陳列館副館長(zhǎng)張陽(yáng)的《跨國(guó)取證:731口述史破案之旅》,展示了口述歷史在保留歷史證言方面的重要意義。自1995年啟動(dòng)以來,該團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中日民間力量,克服重重阻礙,先后尋訪300余名原731部隊(duì)成員,最終獲得70多位原隊(duì)員配合,留存423小時(shí)口述影像資料。其中,原少年班成員清水英男于2024年親赴遺址謝罪,人體解剖技師大川福松更將隱藏60年的石井四郎佩刀移交中方。取證工作取得三大突破:一是獲取3497名隊(duì)員完整名冊(cè);二是從美國(guó)國(guó)家檔案館取得8000頁(yè)人體實(shí)驗(yàn)報(bào)告書;三是在黑龍江省檔案館發(fā)現(xiàn)“特別移送”檔案,證實(shí)抗日志士等被秘密押送用于活體實(shí)驗(yàn)的史實(shí)。“我們并非要延續(xù)仇恨,而是告慰那些逝去的無辜生命。”張陽(yáng)表示,這些鐵證已成為反擊歷史虛無主義的有力武器。隨著2023年該館參觀熱潮興起,年均吸引數(shù)百萬觀眾,見證了口述歷史從城市記憶升華為民族記憶的歷程。

紀(jì)錄片導(dǎo)演李亞的《歲月深處的老西藏故事》,講述了團(tuán)隊(duì)用16年時(shí)間記錄了239位在西藏生活了很多年,對(duì)西藏特別有感情的“老西藏”。在浩如煙海的個(gè)體記憶里,項(xiàng)目記錄下跨越階層的生命軌跡:出身貴族的扎西白珍為愛情放棄身份,其丈夫顛簸 15 天將一尾鮮魚從甘肅柳園帶到拉薩的細(xì)節(jié),成為青藏公路愛情傳奇的生動(dòng)注腳;首航當(dāng)雄機(jī)場(chǎng)的飛行員韓琳,曾肩負(fù)護(hù)送陳毅元帥的重任卻在時(shí)代變遷中歷經(jīng)浮沉;18軍女兵方秀芝更有著被家人棄于亂墳崗后奇跡生還的坎坷前半生。“我們是在與時(shí)間賽跑。”李亞坦言,對(duì)92歲韓琳雨中送別卻未及時(shí)記錄的遺憾,已成為團(tuán)隊(duì)加緊搶救記憶的動(dòng)力。這些散落在歲月深處的個(gè)人敘事,正通過口述歷史的方式,匯聚成西藏歷史最鮮活的溫度與肌理。

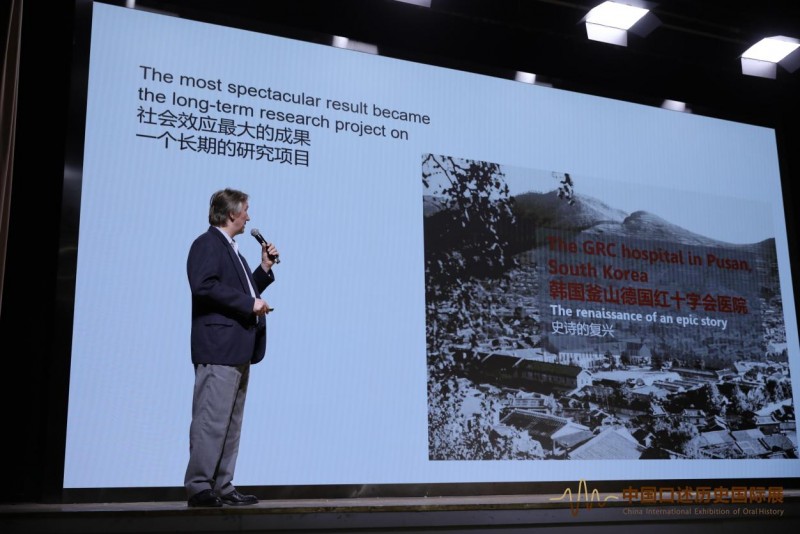

德國(guó)紅十字會(huì)檔案館口述歷史訪談作家史岱帆?舒曼(Stefan Schomann)在“口述歷史之夜”上介紹,該項(xiàng)目通過系統(tǒng)性的口述史料采集,成功挽救了多段瀕臨消失的人道主義歷史記憶。舒曼表示,該項(xiàng)工作已從“小小火苗發(fā)展成全國(guó)運(yùn)動(dòng)”,不僅被納入口述歷史課程案例庫(kù),其采集的素材更被改編為紀(jì)錄劇情片,實(shí)現(xiàn)了從檔案保存到文化傳播的跨越。這一創(chuàng)新實(shí)踐證實(shí)了口述歷史在銜接跨國(guó)記憶、修復(fù)歷史斷層中的獨(dú)特價(jià)值。

三、代際傳承,連通過去未來

口述歷史不僅是對(duì)過去的回望,更是通向未來的橋梁。它天然地促成了代際的深刻對(duì)話,將親歷者的生命故事與精神財(cái)富,轉(zhuǎn)化為滋養(yǎng)后輩的精神源泉。這種跨越時(shí)空的“薪火相傳”,確保了記憶不會(huì)隨個(gè)體老去而消散,而是在一代又一代的講述與傾聽中,被賦予新的生命力,書寫出連接過去與未來的篇章。

嶺南師范學(xué)院副教授林興的《雷州青年運(yùn)河建庫(kù)開河親歷者口述史》,源于一個(gè)兒子的孝心。項(xiàng)目的契機(jī)源于2011年一個(gè)感人瞬間:林興75歲的母親在鶴地水庫(kù)觸摸當(dāng)年施工石碾時(shí)感嘆“想不到我有生之年還能重回鶴地”。這句感慨促使林興展開調(diào)查,卻發(fā)現(xiàn)這段歷史在本地年輕人中幾近湮沒。在十年搶救性走訪中,最令團(tuán)隊(duì)痛心的是“遲到的遺憾”——一位老人惋惜地說:“你來遲了兩年,我愛人(建庫(kù)開河特等功臣)走后,他那本詳細(xì)記錄當(dāng)年工作內(nèi)容的日記本已被燒了。”該項(xiàng)目不僅出版了首部系統(tǒng)記錄該工程的口述史,更推動(dòng)這段記憶從個(gè)人層面躍升國(guó)家層面——入選央視《國(guó)家記憶》欄目,工程建設(shè)者群體今年4月獲授廣東省“南粵楷模”榮譽(yù)稱號(hào)。“雷州青年運(yùn)河流的不僅是水,更是一種精神。”林興表示,口述歷史讓即將隨親歷者逝去的記憶得以“看得見、聽得到、感受得到”,為新時(shí)代傳承艱苦奮斗精神提供了鮮活載體。

北京探月學(xué)校教師郭旭崢的《家書萬金》,將口述歷史在家庭記憶代際傳承中的重要意義展現(xiàn)得淋漓盡致。這個(gè)由郭旭崢發(fā)起的創(chuàng)新課程,讓高中生以專業(yè)研究員身份采集家庭口述史,迄今已完成超過200小時(shí)、12829分鐘的珍貴家庭記憶記錄。項(xiàng)目源于2022年的一次偶然發(fā)現(xiàn)。時(shí)任教師的郭旭崢在姥姥家發(fā)現(xiàn)一張?zhí)牙训睦险掌澳且豢涛也乓庾R(shí)到,原來在我的姥姥成為姥姥之前,她們也有自己的生活和故事”。受電視劇《人世間》“在媽媽老去的時(shí)光,聽她把兒時(shí)慢慢講”歌詞啟發(fā),他創(chuàng)建了這門14周的課程。68名高中生在這門課中收獲了意想不到的發(fā)現(xiàn):有的學(xué)生首次得知姥姥曾有兩段婚姻,有的發(fā)現(xiàn)了參與“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星設(shè)計(jì)的家族歷史,還有學(xué)生通過訪談解開了自己“從青島到北京”的戶口遷移之謎。郭旭崢表示“這些藏在家庭里的故事比任何史料都鮮活。”更令人矚目的是,項(xiàng)目正致力在人工智能輔助下構(gòu)建中國(guó)現(xiàn)代家庭生活口述史數(shù)據(jù)庫(kù),也展示出口述歷史教育正走向年輕化與技術(shù)化深度融合的新階段,為青少年理解歷史提供了全新的實(shí)踐路徑。

河南紅旗渠干部學(xué)院教師常卓航提交的《紅旗渠精神口述史》項(xiàng)目,歷經(jīng)九年深耕,已完成對(duì)600余位修渠親歷者的深度訪談,收集大量一手口述史料,轉(zhuǎn)化一批高質(zhì)量成果。通過對(duì)“一渠三代人”鮮活案例的記錄、講述,展現(xiàn)了口述歷史在傳承民族精神中的獨(dú)特價(jià)值。張運(yùn)仁、張買江、張學(xué)義,從修成渠到看護(hù)渠,三代人的堅(jiān)守,讓紅旗渠精神在時(shí)代變遷中歷久彌新。截至目前,在該項(xiàng)目基礎(chǔ)上,已出版三本口述史專著、拍攝多部影像資料、研究多項(xiàng)理論課題、發(fā)表多篇學(xué)術(shù)文章、開發(fā)多門口述元素課程、培訓(xùn)數(shù)十萬學(xué)員,初步建立“訪談?dòng)涗?理論研究+普及出版+教育培訓(xùn)”的紅旗渠口述史挖掘記錄轉(zhuǎn)化傳播的綜合性傳承體系。常卓航表示,未來將繼續(xù)搶救性挖掘修渠故事,“讓更多人理解紅旗渠精神背后的艱辛與偉大,深刻認(rèn)識(shí)林縣人不認(rèn)命、不服輸、敢于戰(zhàn)天斗地的英雄氣概,傳承自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、無私奉獻(xiàn)的紅旗渠精神”。

四、項(xiàng)目新變,講好中國(guó)故事

在活動(dòng)中,林卉介紹了本年度近三百個(gè)口述歷史參展項(xiàng)目的類型及特色,并分享了中國(guó)口述歷史國(guó)際展下一階段的新變化。一是,從過去以引進(jìn)國(guó)際聲音為主,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)挖掘與呈現(xiàn)“與中國(guó)相關(guān)的全球故事”,組委會(huì)著力收集散落世界各地的中國(guó)敘事,通過“中國(guó)舞臺(tái)”呈現(xiàn)跨國(guó)界的歷史記憶;二是突破往屆單純的項(xiàng)目展示功能,升級(jí)為資源對(duì)接平臺(tái),組委會(huì)主動(dòng)為優(yōu)秀項(xiàng)目尋求支持,使國(guó)際展成為連接學(xué)術(shù)研究與社會(huì)資源的橋梁,推動(dòng)口述歷史從記錄向?qū)嵺`應(yīng)用深化;三是機(jī)制變化,構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展生態(tài),打破“一次性獲評(píng)”模式,宣布?xì)v年登臺(tái)分享的項(xiàng)目,三年后如有新成果即擁有再次進(jìn)入終評(píng)的新規(guī)。

據(jù)悉,中國(guó)口述歷史國(guó)際周由中國(guó)傳媒大學(xué)發(fā)起主辦,作為國(guó)內(nèi)外口述歷史領(lǐng)域極具影響力的重要交流傳播平臺(tái),已連續(xù)成功舉辦十屆,吸引了來自全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的業(yè)界專家、學(xué)者及相關(guān)機(jī)構(gòu)深度參與,有效促進(jìn)了跨地域口述歷史資源的共享與學(xué)術(shù)思想的碰撞。該活動(dòng)自2025年起正式升級(jí)更名為“中國(guó)口述歷史國(guó)際展”,呼應(yīng)了活動(dòng)行業(yè)影響力持續(xù)提升的需求,也為拓展傳播維度、深化行業(yè)合作及優(yōu)化公眾體驗(yàn)奠定了新基礎(chǔ)。

為進(jìn)一步擴(kuò)大活動(dòng)影響力,今年主辦方打破原有單一主場(chǎng)形式,創(chuàng)新采用“1個(gè)主會(huì)場(chǎng)+3個(gè)分會(huì)場(chǎng)”的聯(lián)動(dòng)架構(gòu),并精心設(shè)置30余個(gè)主題單元,通過世界各地多個(gè)會(huì)場(chǎng)協(xié)同、多單元并行的方式,讓更多人能便捷參與其中,進(jìn)一步釋放口述歷史的文化價(jià)值與社會(huì)影響力。本年度活動(dòng)分會(huì)場(chǎng)已確定四川成都的食物會(huì)場(chǎng),浙江諸暨的抗戰(zhàn)會(huì)場(chǎng)和山西太原的城市記憶會(huì)場(chǎng),更多單元活動(dòng)也在世界范圍內(nèi)陸續(xù)開展,如新加坡的人工智能主題、加拿大的移民主題及美國(guó)的太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)主題等。作為首個(gè)分單元活動(dòng),中英合辦的外企口述史單元代表沈磊表示,把百年英企在中國(guó)的根植和共生用口述歷史的方式記錄,本身就是非常重要的一件事情。

歷經(jīng)十一年發(fā)展,“國(guó)際周”向“國(guó)際展”的轉(zhuǎn)型升級(jí),通過“多點(diǎn)聯(lián)動(dòng)、遍地開花”的新模式,在保持專業(yè)性的同時(shí),正朝著“深植中國(guó)土壤,講好中國(guó)故事”的戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。林卉表示,希望更多中國(guó)口述歷史從業(yè)者、研究者,以及帶著中國(guó)故事而來的遠(yuǎn)方友人,能夠“從容走向臺(tái)前,分享關(guān)于這片土地的鮮活敘事,共同走出屬于我們的中國(guó)式口述歷史之路”。

關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息