少年坎坷,深圳墟遇磨難九死一生

我出生在二十世紀30年代寶安縣,是百年深圳的歷史見證者。祖籍乃廣東梅州興寧,父親曾寶華一輩家中九子,有抗日東江縱隊將領有廣州商販,由于戰亂頻仍致骨肉失聯,吾父早年當過和尚,后賣豬仔到南洋泰國錫礦當礦工,中年由大姐作主與公雞拜堂娶劉氏為妻頗具時代色彩。到我這輩五兄妹中我乃家中長子,年幼時,總盼著父親回港一家團聚,后來父母把家安在深圳墟(今日東門老街),經營的曾寶華牛肉店成了聞名鄉里的老字號,直至晚年在寶安縣國營農場退休。

作為土生土長深圳人,我見證解放前的深圳墟人流興盛、交易暢旺、商賈鼎沸、經濟繁榮。由于廣九鐵路的通車,深圳墟成了香港新界和惠(陽)東(莞)寶(安)地區、廣府人客家人的洋貨與土產交易集散地,是方圓數十里最著名的集市。據1950年代深圳墟商會統計,有人泰米行、富源米鋪、周標記補鞋、徐錫麟打錫、羅貴織襪、、仁源油店、曾寶華牛肉店、蔡添記布匹、振興文具、祥光百貨、同和堂中藥店、仁和堂藥店、梁四姑接生、李展奇醫師、鄧志偉醫務所、悅隆木屐店、張生記打鐵鋪、張洪記煙絲行、曾明記蓑衣氈帽店、民樂戲院、維新書店、新民主書局、維新印務、新生活照相、昌興金鋪及共和押當鋪等125家,遍布大街小巷,光聽這些商號,已構成深圳墟民生市井圖,光學校我有印象的就六七間。因此,我認為后來的媒體把改革開放前的深圳描述成邊陲小漁村,是有失偏頗的。少年記憶中,深圳墟因河運便利,廣九鐵路,墟市貿易通商,乃廣府人、潮汕人、客家人、香港人交集之地(我的同學就有不少來自香港和廣州惠陽等地),多種民俗文化與外來文化(歸僑)互相影響,形成沿街富有嶺南特色的建筑騎樓,兩邊各色商鋪林立,把脈的郎中、肚圓腸肥的父親(人稱肥佬華)、戴著客家涼帽的母親,孩子們踢毽子、打玻璃珠子,各色鄰里悠閑地踏著木屐,尤其印象深刻的是孩子們都喜歡在木屐上加釘子,發出清脆的敲擊石板路的聲音,與此起彼落的貨郎擔吆喝叫賣聲、婦女們挑選雪花膏、木梳鏡子等的歡笑聲,時不時店鋪里傳來客家山歌粵曲小調,構成濃郁的嶺南市井風情,久久在我腦海縈繞終身難忘。周邊赤勘村(即蔡屋圍)、羅湖村、湖貝村、隔塘村、筍崗村等,解放后有了人民路、立新路、解放路、建設路,改革開放后深圳墟成了最旺的商業步行街“老街”東門成了改革開放的商業奇跡離不開深圳墟商貿重鎮的底蘊。

當年與香港唇齒相依的深圳河(原來的布吉河)邊有耕地,寶安縣人可憑借過境耕作證往來于兩地之間。我們兄妹五人便從這個深圳墟上奔赴各個不同的人生。大妹森娣作為童養媳送至香港鍾應堂,妹夫后成了香港數一數二的堪輿師,弟弟煥森無意中跟隨值守深港邊界的同學父親沿著廣九線徜徉至香港,至今一直在港安居樂業。妹妹桂珍自力更生下放到龍華鍛煉后成了女強人,特區成立后成為東門唯一一家深圳糖煙酒公司商場經理,另一妹妹自小失散,直至八十年代后代方來深相認。

古老的惠民橋(人民橋)有著我刻骨銘心的傷痛記憶,也拉開我命運多舛的人生序幕。我自小聰慧過人,是個悟性佳成績好美少年,在寶聯學校(寶安深圳聯合學校即后來的深圳小學中學)時我是童軍樂隊大鼓手,當年歡迎寶安縣長林俠子從省城坐火車到羅湖再到南頭走馬上任我就是其中的大鼓手,因時常各種儀仗表演、商鋪開業活動中擔任大鼓手,在深圳墟鄉里中,我是鄰里間人見人夸的少年郎。命運在一場震驚深圳墟的爆炸事件中急轉直下!一九四九年正月在惠民橋,解放后叫人民橋,剛剛參加完開學典禮的我在兩個國民黨兵痞的慫恿下用他們提供的炸藥炸魚,由于我的失手兩個兵痞當場喪命,我也被炸得血肉模糊,父親在鄉里眾人的提議下,機智將炸得奄奄一息的我送至深港邊界,哀求值守的老更仔將我以孤兒身份送至香港九龍醫院,因失血過多昏厥被送進太平間,三日后蘇醒自行爬出并得以救治,自此左手終身殘疾。此段經歷歷歷在目,更多的關于深圳墟的細節記錄在晚年自傳體小說《深圳苦兒》中。醫治四個月穩定后被送往沙田半山恤孤院,大概七八十個孤兒,每日參與教會風琴班與我所在的唱詩班,在此也算體驗了基督教文化,但我并非孤兒,日益思念家人遂伺機逃離,終鼓足勇氣第一次流浪,沿著鐵路一路向北,經大埔、大和、粉嶺再經上水,也不知走了多久一路跌跌撞撞徒步回寶安家中,算是走完人生第一大劫。雖大難不死卻失去左掌,不料回家后因手殘疾父母又欲將我送與香港學堪輿即民間算命術,吾酷愛讀書誓死不從坑蒙拐騙勾當,遂再次半夜離家出走,自此徹底告別公子哥兒的生活。

廣九線上多了一個靠扒火車、賣香煙、云片糕的流浪兒郎,我又曾數度被送去監倉羈押,頑強掙扎生存。后來為圓未竟的讀書夢,我再次獨自徒步四百公里流浪回祖籍興寧,吃百家飯上了工農速成中學,成績優異竟然當上了老師。與仰慕我的學生——典型的賢良勤勞的客家女子廖瓊英速成一段師生戀。婚后,我醉心求學或投入創作,妻撫養子女任勞任怨扛起整個家,這輩子我對妻是終生感激的。

當時深圳火車站的站名"深圳墟",我時常參加寶聯學生童樂隊(寶安各個學校聯合舉辦的學生童樂隊)任大鼓手。圖片:1949年10月,童樂隊迎接解放軍的現場。攝影者為同齡人湯洪泰先生。

當年就讀的深圳小學——寶安縣深圳聯合小學簡稱寶聯小學。(圖片來自深圳博物館)

當年的熙熙攘攘的廣九鐵路是我流浪與謀生的地盤。(圖片來自廣九地鐵博物館)

1957年,我到廣州務工三年是機緣巧合,一次在探望廣州中山大學務工的同學朱滿宏,在他家中午餐,見其兄匆忙回家拿行李準備逃離,原因竟是從事校對工作把重要人物的名字校錯,在那個特殊年代釀成大錯是要坐牢的,遂我毛遂自薦頂替了他,成了中山大學印刷廠校對科一名工作人員。至此思考我的人生,仍然有個強烈的未竟的夢寐以求的讀書夢。自此得以有安靜的環境自學備考,一九六零年秋我以優異成績成為廣東省僅錄取的六名上海戲劇學院本科生之一。此為我人生最為重要之轉折點。大學四年是我的黃金時代,從此便結緣終身為戲劇創作奉獻畢生。

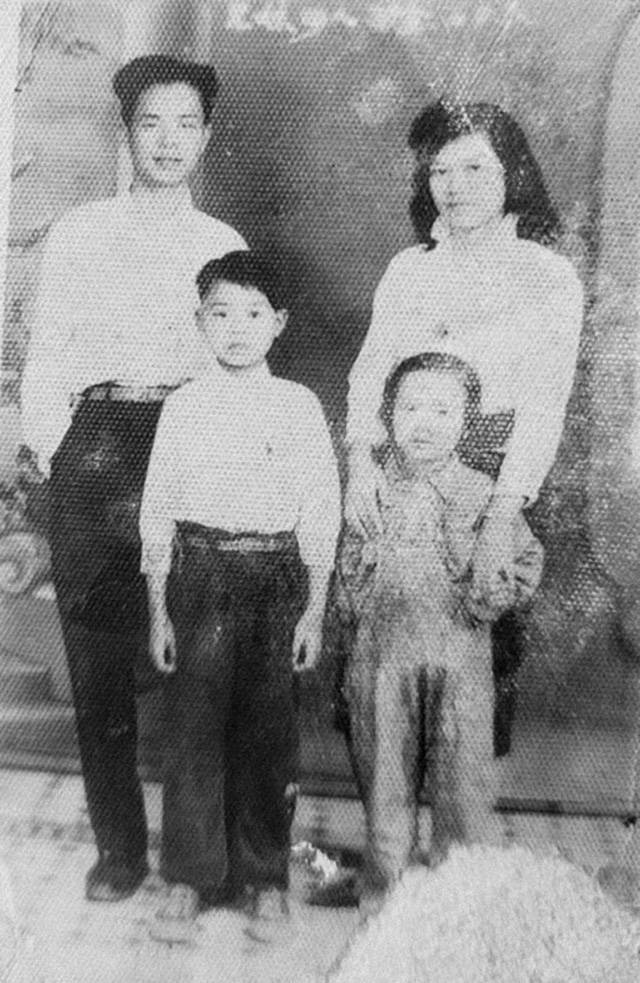

幼年時期(我右一),盼望已久的父親南洋回來,一家四口樂也融融。三十年代年攝于深圳墟新生活照相館。

五十年代,兄妹聚少離多,我(左一)四兄妹攝于深圳墟。

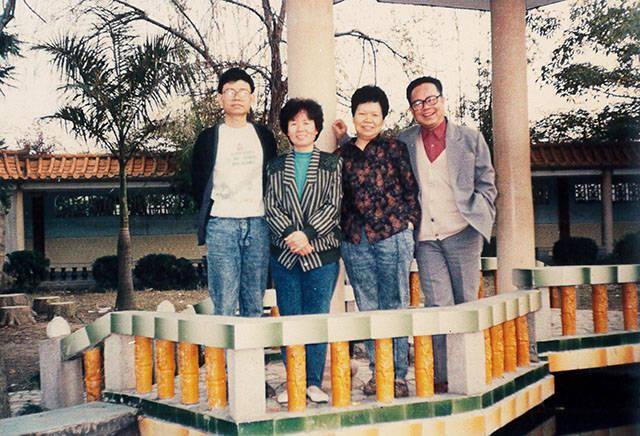

人民公園,深圳最老的公園。1983年建立于深圳最老的城區羅湖。1983年,四兄妹相約人民公園留念留影。

親朋好友相聚香港(與香港明星羅蘭、香港知名堪輿大師、妹夫鐘應堂相聚于香港,2010年攝)

青年立志,上海灘求學不負韶華

上海戲劇學院在校四年,我對戲劇啟蒙于斯,終生志向于斯,回報社會于斯,終生無悔無怨。上海戲劇學院戲文系是中國戲劇作家、理論家的搖籃。60年屆戲劇文學系,整班人數27名,合格畢業的25名同學中,先后涌現出張鴻生、陳祖芬、杜清源、唐澤芊、倪紹鐘、邢益勛、張健忠、丁步青等眾多出類拔萃的劇作家、戲劇理論家、名導演以及各地文化界領導。自64年畢業他們面向全國走向征途,每一個都在各省市戲劇、電視、電影文化界翹楚,都是時代精英。我有幸也是這個大搖籃里的一員,內心無比感恩,得益新中國共產黨庇護,上海戲劇學院這座藝術殿堂和眾多老師的栽培。讀上戲是我畢生驕傲的事情,改變了我的人生軌跡。

師恩似海,受益一生,拜望恩師王東局教授。2002年攝于上海戲劇學院。

俗語云:“一日為師,終生作父”。江俊峰伉儷,顧仲彝恩師,班主任王東局伉儷,至今任歷歷在目,常夜夢相會,周端木,丁小曾,徐聞鶯,董友道,余上沅,陳古虞等老師亦念念不忘。1960年廣州考區面試的場面令我終身難忘。江俊峰是上海戲劇學院宣傳部長,是考區的總負責人,也是我面試的主考官。他聽過我大段自白后說:“你出身貧寒,少年坎坷多難,務工三年頑強自學,底子薄弱但有悟性。倘有機會刻苦攻讀,或許有大器晚成的一天……”顯然話中有話,憑我的悟性應該是豐收的面試。“面試結束,是否錄取一周后通知。”我日思夜想苦熬一周,命運給我第一顆幸運果子——上海戲劇學院錄取通知書終于到來,自此踏上中國最高藝術殿堂求學,終身感恩。

三月考試歸來,1960年攝于廣州。

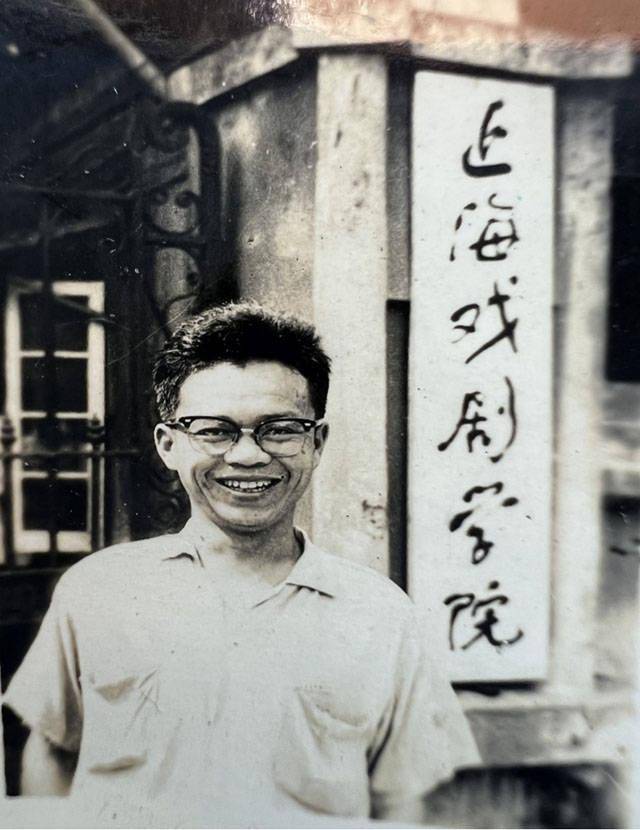

1964年攝于上海戲劇學院校園門口

開學一個多月后,校團委專職書記王惠敏同志找我單獨談話終生難忘。“通過組織了解,決定推薦你進團委班子.……”這個決定把我急一身冷汗,我自知是同班同學中的文學素養最低的一員,豈敢應允?一再婉拒。但王書記卻說她從檔案多方了解我的經歷,認定我適合團委分管組織工作。既難推托,唯有暗下決心,勤能補拙,把組織交給的任務做好。當時學院領導狠抓作息時間的硬性規定,十點鐘必須關燈就寢,并由我負責宿舍的即時關燈。雖然身體力行,但我時刻不忘誓言。于是,宿舍熄燈之后便到公廁夜讀到凌晨方躡手躡腳回宿舍和衣而睡。但紙包不住火,快到學年大考,終被同學告至班主任,然王東局老師卻非常善解人意,同情我的處境。批評幾句后又鼓勵我發奮圖強精神終有回報之日。顧仲彝老師是我最敬重的老師,不知是何緣故,我總覺得他也喜歡我。升三年級的時候,我被同學們選為戲文課課代表。一天下午,董友道老師持顧老師的名片,代為轉告到顧家一敘。我持名片按圖索驥找到顧家大院。三層整套居室堆滿書籍是學者伉儷之家。我剛喚聲“顧老師”,顧老師便大踏步伸手握我,顧師母端來熱氣騰騰的牛奶和兩個油亮晶晶的面包,在那全國生活水準都很困難的年代,十分珍稀。我的感受難以言表的。暢談一時間,顧老師拿出兩套共四本的《編劇理論與技巧》給我。他說:“一套給全班同學參考,一套供你個人收藏學習”。我知道,這套講義是他特邀中央戲劇學院講學時的內部教材,十分珍貴。怎不叫我受寵若驚呢?當我含淚接受時,顧老師叮囑我,有空常來坐,有好的作品由童老師轉交。時光荏苒,轉眼又過一年,那時我參加“四清”運動告一段落,正準備畢業論文。我的畢業創作是小話劇《最后一課》,它取材于農村四清素材。大意是農村夜校與淫笑穢語封建書場爭奪青少年的一場斗爭。對這個小戲的初稿,經全班的討論和董友道老師的認可,主題鮮明,布局順暢,正打算交表演系四乙班排練作為學校畢業匯報演出。就在此時,顧教授提出大段修改意見,我連續幾個晝夜修改,劇名由《最后一課》改為《第一課》。演出結果出乎意料,獲得掌聲雷動的一再謝幕。連年過六旬的老院長熊佛西都跳上舞臺,大喊:“演出成功,成功,成功!”此激動一幕時常在我的夢中高光時刻再現。

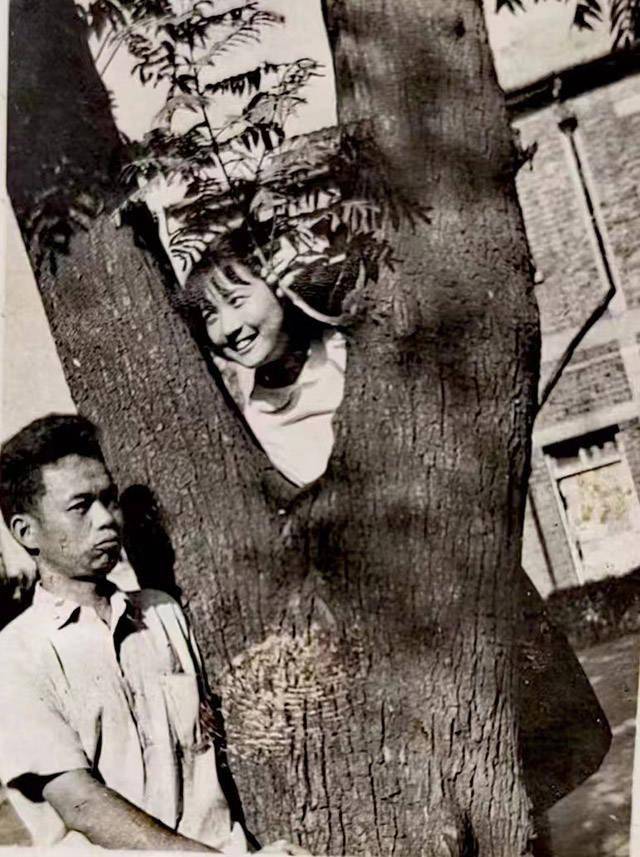

一草一木總關情,與學妹陳祖芬(北京作協副主席、文聯副主席),攝于1963年上海戲劇學院

同窗情深 攝于1964年上海戲劇學院

光陰似箭,轉眼大學畢業。王東局老師告知我分配回廣東文化廳工作。雖說歸心似箭,但再忙也得向恩師告別。顧老師贈我一幀他的近照,背面親筆題寫“學海無涯”。他語重心長地告誡我:“廣東話劇團隊不多,話劇劇本上排幾率有限。但廣東劇種繁多,既有粵、潮、瓊、漢,還有山歌劇,采茶戲,花朝戲,正字戲等等。你不能只寫話劇,一條樹上吊死。你應該有目的地深入地方深入生活,抓準三兩個劇種研究,多寫幾個群眾喜聞樂見的好劇本,才能稱得上名副其實的劇作家。”一番語重心長的叮囑,成了我后半生從事創作的標尺,也成了我后來決心創辦嘉應戲劇文學團的初心!!

壯志凌云,為故鄉勇攀戲劇高峰

實踐證明,顧老師的教誨我一生受用非淺,是我日后成為劇作家的一把鑰匙。回廣東省文化廳報到之后,我奉命參加為期兩年的四清工作隊,又回到寶安惠陽地區考察。后由于成家在梅州,孩子多生活負擔重,便主動要求調到離家較近的梅縣地區工作。梅州不愧為文化之鄉,劇種多既有中原音韻的廣東漢劇,又有正統客家方言的山歌劇、采茶戲,還有潮州方言的地方小戲。遵照顧老師的叮囑,我很快就適應幾種劇目創作實踐。從話劇《關系學堂》到漢劇《麒麟老道》、《義子登科》到山歌劇《補正的愛情》。其后,又因為我從小就熟悉廣府白話,對粵劇又很喜歡,便應深圳粵劇團之邀,執筆創作《牌坊村外傳》、《栽蘭夢》并獲國家級金獎銀獎。這樣,我的個人創作生涯有四十部大小劇作。除此之外,我不是單一的創作干部,而且肩負著輔導創作、發現人才、發現新作苗頭,挖掘精品等任務。為了完成這雙重任務,在中國劇協書記王正、省劇協領導趙寰、李門、陳仕元和梅州市副市長何萬真等鼓勵下,匯集陳曉春、廖武、曾祥訓、廖維康、陳勛華、林韓璋、等一批有志氣、有素質、有理想、有追求的青年創作者于 1986年成立一個創作群體——嘉應戲劇文學社。那是我省第一個創作家自愿組織起來的戲劇群體。十余年的實踐證明,嘉應戲劇文學社成績輝煌,影響全省。作為領頭羊我全身心投入,無私奉獻,常常召集一群劇作者們廢寢忘食、隨時隨地進行劇本研討,每一個同仁的家、每天傍晚的飯后散步,無不都是三五成群,討論劇本,被同行們戲稱為“楊白勞”,我也因此被中國劇協特評為“先進戲劇工作者”稱號。

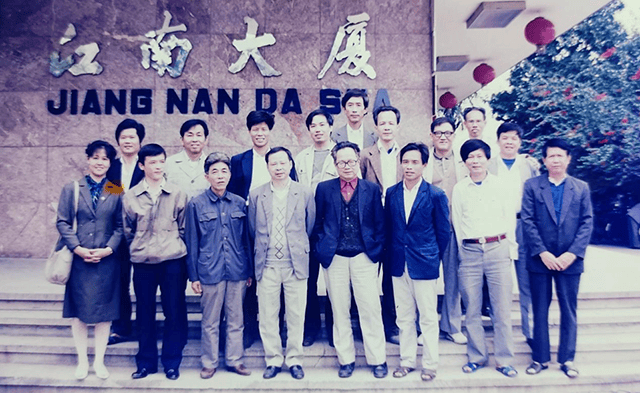

梅州戲劇協會同仁合影于(1990年攝于梅州江南大廈)

老牛伏櫪,歸特區從未歇于筆耕

葉落歸根,退休后我回到深圳羅湖安度晚年,妻賢子孝、兒孫繞膝盡享天倫之樂。在梅州嘉應戲劇文學社完成了傳幫帶培養創作團隊任務的我,事業上亦再次發力,再一次為深圳戲劇發揮余熱,同時也攀登了自己創作生涯的又一高峰。九十年代,同為上海戲劇學院的同學熊源偉創辦深圳大學藝術學院,多次力邀我任客座教授,因手疾無法使用電腦終被時代拋棄。但仍然筆耕不歇,醞釀新的創作。此時與深圳粵劇團團長蕭柱榮一拍即合,開啟了我們多年的合作創作,《牌坊村新傳》、《七夕月半圓》,《栽蘭夢》等劇作榮獲中國戲劇文學獎金獎、銀獎,國家文化部等七部委頒發的戲曲二等獎。由深圳粵劇團在2000年期間,斥資百萬打造粵劇精品,《牌坊村新傳》由越劇團馮剛毅、蘇春梅主演,深圳大劇院首演。其中馮、蘇兩位主角的多段唱腔堪稱粵劇教科書級別,兩位深圳粵劇的一代名伶的合作更是使《牌坊村新傳》以曲牌豐富、曲詞優美而成為深圳粵劇繞不過去的一道豐碑。由于題材前衛敏感,使當時文化界有了很大的爭議。與后來的《駝哥的旗》、《情系中英街》等粵劇均獲得國家級多項大獎。2009年9月30日,粵劇獲聯合國教科文組織肯定,列入人類非物質文化遺產代表作名錄。我有幸見證和參與了深圳的非遺文化傳承盛事。

與《義子登科》演員與導演合照(1989年攝于廣東漢劇院)

《牌坊村新傳》2000年深圳大劇院演出現場。

登上人民大會堂領獎臺。與合作者蕭柱榮先生在天安門廣場合影(2002年5月28日)。

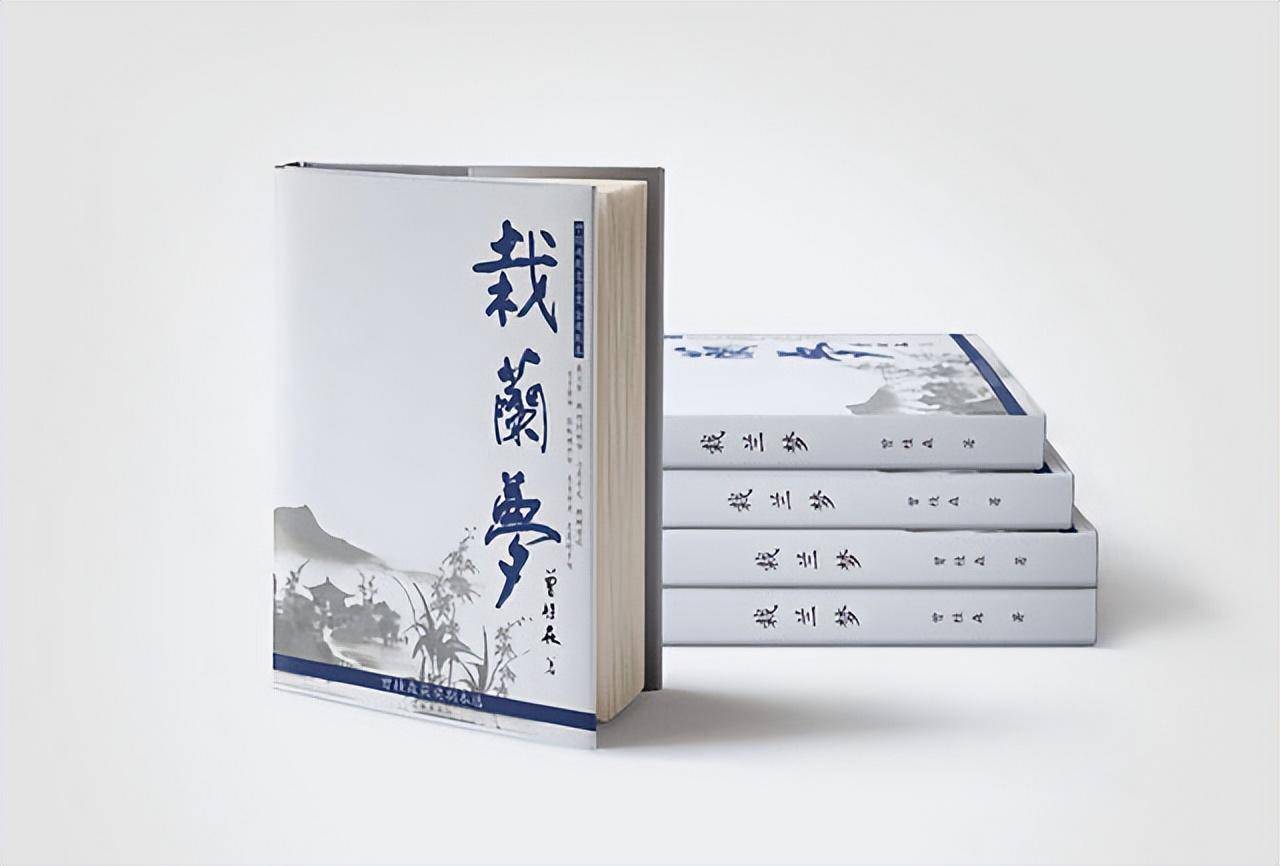

歲月不居,時節如流,我站在當年由于一場事故延伸出人生無盡之故事的人民橋頭,幻如隔世,唏噓不已。如蒙太奇般一個城市一個世紀一部百歲人生劇本徐徐展開,人生如夢!舊時代的深圳墟如今已是驚艷蝶變,成了世界城市建設史上奇跡的國際化大都市——深圳市。曾經的滄桑少年今日亦成古稀老者,見證著百年深圳滄桑巨變——其崛起和發展是中國改革開放的成功典范。從解放前不到五六千人口的深圳墟成了近2000萬人口的超大特大城市、社會主義先行示范區、粵港澳大灣區的龍頭。在這片曾經揮灑熱血的熱土,我見證了祖國翻天覆地的時代變遷與舉世矚目的改開成果。如今欣慰的是對得起這片熱土,兒女們依舊在為建設這塊土地而奮斗,孫輩們也從這片熱土走向世界。都說深圳是文化沙漠,是個小漁村,此話在我看來是有失偏頗的。老之將至,總想給深圳戲劇留下點文獻資料,給子孫后代留點念想,于是搜腸刮肚,在屬于自己的故紙堆里挑出十幾個劇本匯編成冊,恰好都是曾經獲獎的拙作,歪打正著,便取篇名《栽蘭夢》,2024年元旦出版,1200本《栽蘭夢》即為全國各地圖書館以戲劇文獻資料收藏。

從上海戲劇學院畢業至今我已接近九十耄耋老者,一直筆耕不輟,難怪有人說我是條拴在戲劇柱上的老黃牛。六十余年的劇作生涯,先后寫就大型劇本近四十部,這些劇本均由廣東漢劇院、深圳粵劇團等大小劇團排練上演,亦有十五部《中國戲劇》發表,并多次獲得國家級、省級頒發的銀獎、金獎。回顧人生,少年立志著書立說,以筆下的文字反哺社會,畢生交給后輩的成績單,先后創作了《貨郎記》、《壯志凌云》、《義子登科》、《麒麟老道》、《牌坊村新傳》、《癩蛤蟆外傳》等15部大戲,創作了《風起云涌》、《夢龍》兩部長篇小說由廣東旅游出版社出版,《栽蘭夢——曾桂森獲獎作品集》由廣東花城出版社出版,退休后歷時五年著立自傳《深圳苦兒》。此生無甚專長,只是好編故事,喜描人生。在坎坷經歷中積累不少生活素材,匯集成冊,文學上的戰友們一個個陸續離開了,而我們筆下的每一個字卻成為了一個時代的印記。

重返母校,參加母校七十周年校慶。2015年攝于上海戲劇學院。

同窗情深,邀請同窗摯友到深圳相聚(左起杜清源、邢宜勛、唐澤芊、張鴻生),2016年攝于深圳大梅沙。

耄耋之年,天倫之樂孩子們從美國、日本、中國澳門等地學成歸來看望爺爺。(攝于2023年五一節)

合家歡聚,其樂融融(2008年攝于深圳)

結集成書過程中,凝聚人生各階段回憶,提筆深思,這輩子舞文弄墨打造愛恨悲喜編了無數故事,感嘆自己人生亦如一出九死一生跌宕起伏的戲劇。往事盡如一縷煙,紀念、懷想也非永恒,戲劇性的經歷能烙下的是:時代的順逆流、信念的力量、榮辱的浮沉,世事的歷練。我的一生九十載,實際上是百年深圳的興衰史縮影——艱難困轉,玉汝于成,深圳是時代的一面旗幟,是一幅時代波瀾壯闊的畫卷。我,一個舊時寶安縣孤苦伶仃的殘疾流浪兒,中青年奉獻于傳統戲劇文化事業,晚年開枝散葉兒孫滿堂,個人的事業家庭雙豐收,既是深圳從偏安一隅的邊陲小鎮到國際一線大都市的城市化發展的寫真,又是祖國不同時代的轉折與發展的改開政策的成就寫照。我整理個人真實的一生,暗含時代發展中國家、社會、家庭、個人的命運的同頻共振。終其一生,我是幸福和圓滿的。時下流行感恩一詞,感恩恰逢偉大時代、感恩恩師栽培、感謝命運中的苦難、感謝同仁提攜相助,感謝妻兒陪伴家人相愛。

文脈傳承——2023年出版《栽蘭夢——曾桂森獲獎劇本選》,1200本被全國各地圖書館作為戲劇文獻資料收藏。

作者簡介:曾桂森,筆名泉源,劇作家,作家。1933年生于廣東省深圳市,1964年上海戲劇學院戲劇文學系本科畢業。先后在廣東省文化廳、廣東漢劇院、梅州市文化局等單位工作。曾為中國戲劇文學會理事,中國劇協會員,廣東劇作家協會理事,廣東作家協會會員,廣東電視臺特約編輯,嘉應戲劇文學社首任主席。

曾桂森師從中國戲劇理論家、教育家、劇作家顧仲彝先生。在恩師顧仲彝、王東局夫婦悉心栽培下,博采眾長,形成現實主義與浪漫主義相結合的創作風格。從事戲劇創作五十多年來,近四十部劇本在省、市、縣級劇團演出,其中十五部劇本在國家或省刊發表。代表作《栽蘭夢》《七夕月半圓》《牌坊村新傳》榮獲中國戲劇文學獎金獎、銀獎,國家文化部等七部委頒發的戲曲二等獎。

部分作品及合著作品簡介

● 《栽蘭夢——曾桂森獲獎劇本選》,1200本被全國各地圖書館作為戲劇文獻資料收藏。花城出版社出版(2023年)。

● 大型戲曲劇本《栽蘭夢》,第三屆中國戲劇文學獎金獎(2003年)。

● 山歌劇劇本《七夕月半圓》,第二屆中國戲劇文學獎銀獎(2002年5月28日在人民大會堂頒獎)。

● 粵劇劇本《牌坊村新傳》,榮獲國家文化部、國家計劃生育委員會、中國作家協會、國家廣播電影電視總局、中國文學藝術屆聯合會、全國婦聯、中國人口文化促進會頒發的戲曲二等獎,劇本由深圳粵劇團在深圳大戲院隆重上演(2000年)。

● 漢劇劇本《義子登科》,廣東第三屆藝術節優秀劇本獎,閩粵贛首屆戲劇節優秀劇本獎(1988—1989年),中國戲劇出版社出版(1990年)由廣東漢劇院排戲演出。

● 漢劇劇本《麒麟老道》,廣東省第四屆藝術節優秀劇本獎。刊登在《南粵劇作》,中國戲劇出版社出版(1991年),由廣東漢劇院排戲演出。

● 山歌劇劇本《張蛤蟆外傳》,中國戲劇出版社出版(1988年6月)。

● 話劇劇本《關系學堂》刊登在《中外影劇》(1987年12月)。

● 山歌劇劇本《思》刊登在《南粵劇作》(1987年12月)。

● 山歌劇劇本《月是故鄉明》,花城出版社出版(1985年)。

● 戲劇研究論文《同中求異,變異求新》刊登在上海《歌劇藝術》(1989年)。

● 漢劇劇本《貨郎記》(執筆創作)廣東人民出版社出版(1962年)

此外,在小說和電視劇創作也有一定的收獲。1991年出版了長篇小說《夢龍》(與劉永清老師合著,廣東旅游出版社出版)中篇小說《愛的歷程》等、晚年撰寫長篇小說《歷經滄桑》又名《深圳苦兒》(尚未出版)。1988年被廣東電視臺聘為系列短劇集《農家故事》專欄節目特約編輯,編輯、創作了不少膾炙人口電視作品。

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息